レポート|HOUSE VISION 2012 SYMPOSIUM BEIJING

日本の建築家や企業が暮らし方へどのように向き合ってきたか、

変遷を振り返りながら、現代の日本の暮らしのルーツを探った。

その上で今起きている暮らし方や家の在り方を考察した。

日本における集合住宅の変遷

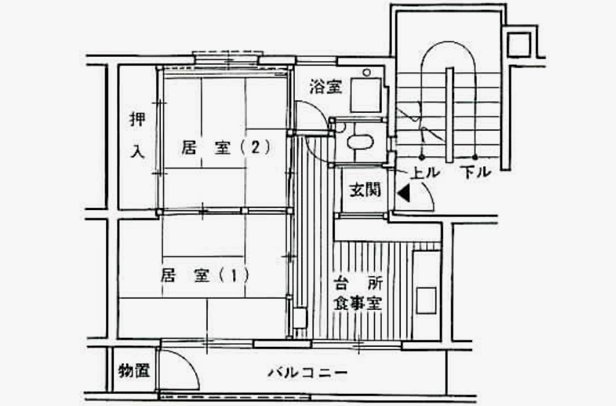

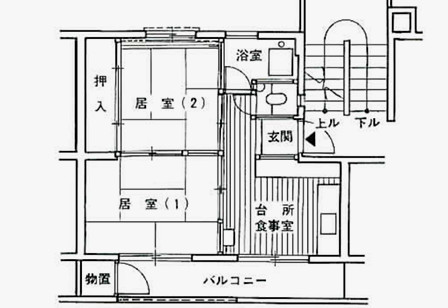

日本住宅公団は1955年に発足し、その後社会需要に応じて組織が変わり、2004年に現在の都市再生機構になった。1956年に団地が誕生。食寝分離から、新たにDKスタイルを提案した。工業化を念頭におき、統一モジュール寸法を定めている。

高密度大規模開発をめざしたのが60年代。75年あたりから「量から質へ」の変化が起こり、標準設計から汎用設計へと変った。85年以降は、生活スタイルの多様化が起こり、バブルが始まり住宅価格が高騰。都心部では人口減少が起こり、都心回帰を模索。95年以降は、少子高齢化対応、ストックを再生・活用する取り組みに変わってきた。また、ユーメイク住宅、KSI(機構型スケルトン・インフィル住宅。中国でいうCSI)に取り組む。KSIは長期耐用住宅で、ライフスタイルの変化に対応できるよう、スケルトンとインフィルを分けている。水回りも変えられる。環境負荷にも優しいといえる。

今後の課題は、既存のストックをどう考えるかということ。2055年には約二人に一人が高齢者と言われている。この深刻な課題をどう解決するかを考えなければならない。

URが供給してきた住宅は65〜75年代が最も多い。これらの住宅を再生活用していく「ルネッサンス計画」は、減築、上下階層のメゾネット化、住宅から施設へのコンバージョン、隣接する住宅の連結など実験を行っている。

都市再生機構は、標準設計から個性化対応、デザイナーとのコラボなど、需要を把握しながら、新たな生活・住まいを提案してきた。規格化や工業化によって進められてきたが、住まい方やニーズなどの数々の調査/研究を積み上げてきた。今後はストック活用技術開発を更に行い、環境に優しい取り組みを推進していきたい。

建築家たちの住宅史

日本住宅公団は1955年に発足し、その後社会需要に応じて組織が変わり、2004年に現在の都市再生機構になった。1956年に団地が誕生。食寝分離から、新たにDKスタイルを提案した。工業化を念頭におき、統一モジュール寸法を定めている。

1905年に来日した宣教師ヴォーリズは、住宅には余計なものはいらないという考え方だった。だが、施主が古い茶室を移築しても「日本人は自分の趣味を付け加えないと自分の家にならないらしい」という日本人の住まい観を指摘している。また、靴を脱いで家に上がる習慣に即した工夫も行っている。

1916年に来日し日本に住み着いたアントニン・レーモンドは、直截で自然のままの建築の美しさを日本から学んだと言っている。外国人建築家が現代にも通じる日本の住宅を発見し、日本人建築家たちはそのことを逆に教えられたのだった。

20年代後半から30年代にかけて、モダニズム建築が日本に取り入れられたが、表層的なコピーが多かった。しかしその中で、アメリカのフランク・ロイド・ライトのもとで建築を学んだ土浦亀城のように、ライトの空間構成を自分のものとして発展させた建築家もいた。

欧米の建築を知ることで、日本の美意識で建築をつくる建築家もいた。吉田五十八は伝統的な数寄屋建築をモダニズムに即して新たな生活空間とした。日本の伝統を現代に活かす方法がこの辺りから始まったといえるだろう。

敗戦後、それまでの日本を全否定しようとする気運は、当時の住宅にも反映されている。狭小住宅しか建てられない状況を積極的に捉え、最小限だが「住まい」の存在を社会に発信する、「最小限住宅」あるいは二階建ての「立体最小限住宅」と名付けられた事例がいくつも見られる。

50年代、清家清は靴のままの生活を提案した。菊竹清訓の自邸は、夫婦が家族の基本単位であることの建築化を社会に告げている。

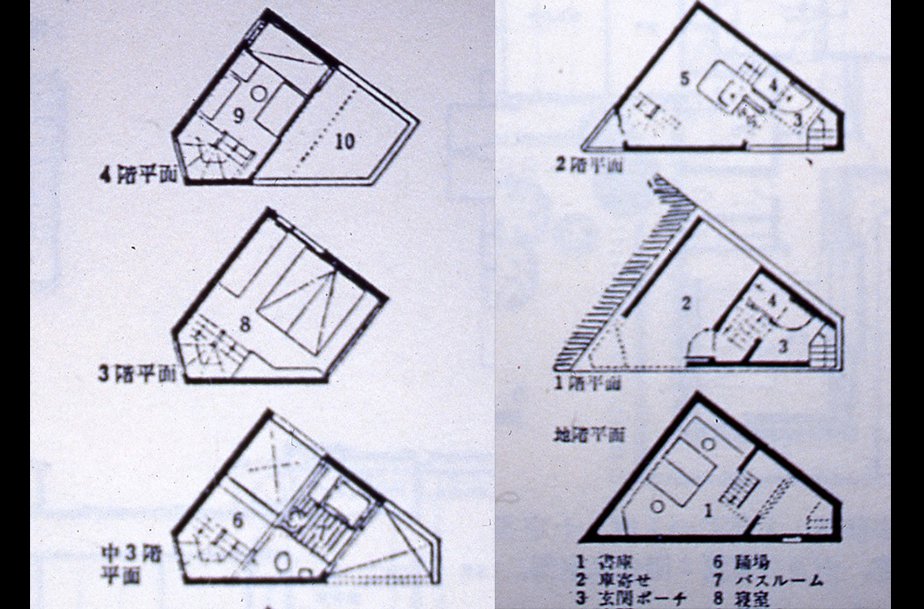

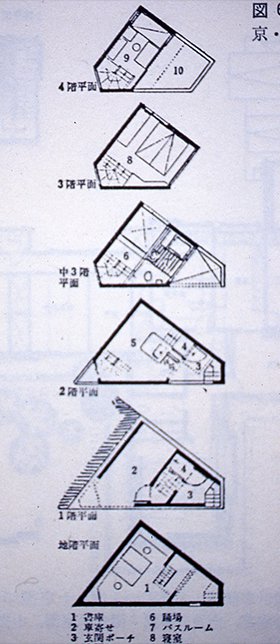

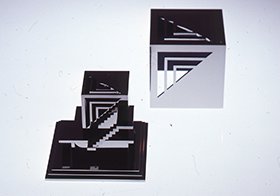

東京オリンピックを機に、日本の風景は一変する。切り取られた東京の中の東孝光の建築面積12平米弱、6階建ての家は、「住むこと」を直截に見せた。

70年代からは、住宅に批評性が生じる。都市と住宅の関係が悪化していることに誰もが気づき始め、建築家たちは、改めて住宅とは何かを問い、生活を形成する内部とその表れとしての外部とが建築志向の対象となった。毛綱毅曠、原広司、安藤忠雄らは、いずれも内向的で、幾何学的手法をとっている。

80年代から90年代にかけての住宅建築を、「そこに誰が住んでいるのか」という思想の反映として見てみたい。家族ひとりひとりが社会に関わる主体と考えると、建築のプランニングは一変する。家族ひとりひとりの個室を中心として考えると、リビングやダイニングが消失することもありうる。そうしたヴィジョンを「個室群住居」と名付けたのは黒沢隆。そして山本理顕は家族と住まいの構造を理論化して設計に展開する。社会に直結しているのは個室であり、その奥に家族の共有の場がある。山本たちは慣習化してきたLDK+nを批判したのだ。

藤森照信が自身のために設計した木の上の茶室は、かつてヴォーリズが行った「日本人の趣味」の部分だけ建築化したともいえる。住まいとしての機能は下に広がる環境を思うさま取り込んだ結果、住宅と環境が逆転した大らかな魅力を持つ。

西沢立衞が設計したのは、10の部屋がランダムに集合あるいは拡散するともいえる住まいである。大家族→核家族→夫婦→個人という、住まい手の単位の流れが還流してしまった表れのようでもある。

2011年、東北大震災。これを機に日本の建築家たちは住まいとは何かを、これまで体験することのなかった意識の転換のなかで考えはじめている。100年の住宅の歴史が否応なく関わってくるはずだ。

一室空間住居の歴史的様相

私は建築を4つの層で捉えている。建築とは物理的な存在であり、照明や熱や空気などのエネルギーの制御装置であり、社会的な機能をもち、建築というひとつの巨大な表現、意味をもった記号である。建築を設計する時にはこの4つの条件、どんな材料でつくるのか、どんな室内環境をつくるのか、どんな機能性を与えるのか、そして最終的にどんなかたちにtするのかをすべてチェックしている。

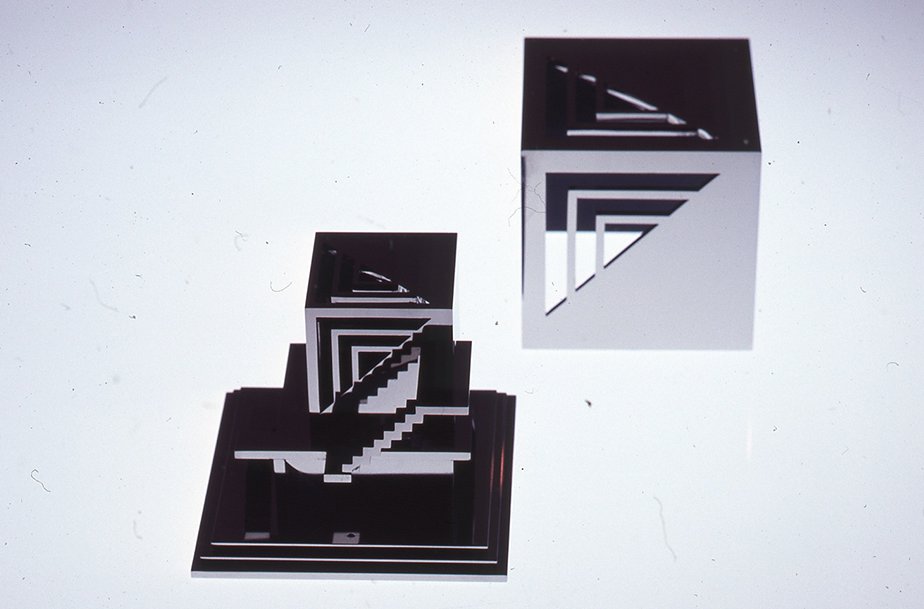

「箱の家」という戸建て住宅のシリーズをつくり続けていて、日本の現代の住宅のあり方にたいする私なりの回答として提案している。無印良品の「MUJI+INFILL木の家」もそのひとつ。「箱の家」のコンセプトは、第一層が物理性。工法を単純化・標準化してコストパフォーマンスをよくする。例えばメンテナンスが少なくて済むような材料や構造を使う。第二層は、都市の中でもできるだけ自然エネルギーを取り入れて省エネ住宅をつくるという考え方。第三層は、一室空間で家族が一緒に住む。これが非常に重要なコンセプトである。最後に第四層は、出来るだけシンプルな箱型。表面積が小さいからエネルギー負荷が少なく、材料も少なくて済む。1995年にプロトタイプをつくった。

戦後の日本では、立体最小限住宅が追求された。工業化住宅を推進した先駆的な建築家、池辺陽が、50年代から1979年に亡くなるまでにつくった住宅も同じ一室空間である。

1975年以降、戸建て住宅の規模が徐々に大きくなっていき、夫婦の寝室が独立し、子供部屋が独立し、書斎が独立し、だんだん部屋が分化していくにつれ、家族は解体していった。家族の解体に対応するために、一室空間住居を考えている。

将来は高齢社会になり、それに対してどういう住宅をつくっていくかがこれからのテーマのひとつ。「セミ・ワンルームリビング」と考えている。

一戸一戸の住宅をシリーズとして設計しているのは、気持ちの中では集合住宅の中の個々のバリエーションを設計しているつもりでいるからだ。

無印良品の家は、非常に単純な箱とエネルギー装置と電気だけ。この中に無印良品で売っているさまざまなものを入れれば住宅になる。一室空間の箱でコントロールするということを提案して第一号ができた。

同じコンセプトでさまざまな敷地条件や家族条件や予算に合わせてバリエーションをつくってきた。これからは、戸建て住宅だけれど集合住宅のような、友達どうしが住めるような、そういう住宅へ展開させていけたらいい、と思いながら、毎日デザインを続けている。

東京リノベーション

戦後60年、日本はひたすら建物を建て続けてきたが、2004年からは人口減少により建物が余り始めている。これをどう使うのかが突きつけられている。

古い建物だけでなく、余った公共空間をどう使えばより豊かな生活ができるかも考えている。一貫して都市の中でどのように楽しく豊かに暮らしていけるかを、実験しながら模索しているといえる。

「東京R不動産」という不動産仲介のウェブサイトも運営。「リノベーション」という文化や空間の使い方をより多くの人に知らせるために、モデルタイプや古くてもよい物件を知らせるメディアが必要である。空間設計と同時に、メディアをつくっていることがわれわれの特徴である。

普通の人にはただのボロ物件でもわれわれには非常に魅力的な空間に見えるものがある。そういう再生の可能性がある建物を、「ポテンシャル・ビルディング(可能性建築)」と呼んでいる。

初期の頃のリノベーションでは、人の手が触れるところは清潔にきれいにし、お金をかける一方で、天井などあまり気にかけないところはそのままにしておいている。日本人は神経質なので、とくに水回りはきれいにつくり直す。古いところと新しいところのコントラストが重要。

都心では屋上空間の活用は重要。またエントランスにカフェを置いた事例では、にぎわいを創出。これは新しいタイプのメディアである。

UR都市機構と行った団地のリノベーションでは、団地のスケルトンの素地の良さ、風通しの良さを利用して、現代生活に合わせてリ・プログラミングした。同時に、団地自体の概念も生まれ変わった。高齢化していた団地に20代人口が増え、世代間のミックスが起こり始めている。これが新しい団地の使い方、生きる道ではないかと思う。

これまでの不動産情報はほとんどスペック情報。しかし「東京R不動産」は感性情報。不動産と建築設計デザインとメディアの3つを組み合わせて初めて、新しい動きを創出できた。仕方ないから中古に住むのではなく、積極的にかっこいいから中古に住むというような概念が広がってきている。

Primitive future

建築をつくるときはこれからの生活がどうなっていくかを考えるが、同時に「そういえば、住むってどういうことだったんだろうか」と問い直すことも必要。

まちの領域全体が自分の家のようになっていき、家の内と外がもっと緩や かにつながるような領域性をつくれないかと考える。家は箱のかたちをしているが、箱ではない始まり方はないだろうか。普通、建築は機能的に整理整頓して、「こんなふうに使ってください」とつくるものだが、人間はそんなふうにきれいに整理整頓できないのではないか。

ベトナムで撮影した写真は、いろいろなものの中にふと自分の居場所を見つけているという感じ。そこに人間の創造性を感じる。また、自分の周囲 が無意識のうちになんとなくできあがっていくという本能のようなものが ある。こういう人間の本来的で身体的もの、欲望のようなものが、建築をうまくつくることによって現れてくるのではないか。

代表作「HOUSE N」と「ガラスの家」は、内と外、家とまちの距離感など、 解放感もあれば安心感もあるような建築となっている。

家をもう一度遡って問い直す。人が住んでいるという状況を、もう一度、建築に翻訳し直す。それは小さな建築でも大きな建築でも同じである。